在美国政治竞争中,移民是一个绕不开的问题。可以说,特朗普在2016年和2024年的胜选,移民问题扮演了重要角色。他要建立南方边界墙,咒骂移民是罪犯,污蔑他们吃宠物肉;在他嘴中,民主党支持移民的权利,支持移民合法获得公民身份则是为了拉移民选票的政治阴谋。特朗普的成功说明了这些论调大有市场,甚至那些因个别事件就污名化整个族群、以致多个族群,通常会被视为政治不正确,却会被特朗普的拥护者谅解,甚至私下赞赏。

这很好理解。移民是一个直接影响国内公民利益的问题。移民的进入会对各个不同利益集团产生影响。他们增加了劳动力供给,是现有劳工的竞争者,会招致他们的反对;同时这会降低企业的劳动力成本,会受到企业家及资本家阶层的欢迎;移民的到来会增加对土地和房地产的需求(他们购买了价值6.6万亿美元的房屋),因而有利于土地所有者及房地产商;而移民的较低劳动力价格会使国内所有劳务需求者感到高兴,他们被企业雇佣而使产品成本下降则会使所有消费者受益。此外,移民还给美国市场带来巨大的消费需求(1.7万亿美元),并且向美国政府纳税(6519亿美元)(American Immigration Council)。

总体来看,移民的进入对美国是有益的。其实,从历史来看,美国就是一个移民国家,在侵夺了原住民的大量土地后,她的发展主要归功于移民的进入。然而从不同利益集团的角度,移民进入是有利有弊的。较少有人兼具各种身份,以致他或她可以用此处的收益弥补彼处的损失还有余。如劳工阶层主要靠工资收入,而缺少房地产收入作为补充;相对于企业家阶层和土地所有者,他们会较少有劳务需求。虽然每个人都是消费者,但究竟低成本劳动力对产品价格的影响是间接的和缓慢的。因而很自然,他们会各自站在特定的立场上赞成或反对移民。

如果各个利益集团根据他们的境况对移民政策投票,在理想状态下,可能会达成一个妥协方案,而不会走向极端。这是民主政治的优势之处。然而,民主制度并不完美,美国的民主制度更有不少缺陷。一个好的投票制度应该去除勒庞所说的“群体心理”,即投票的个人受到群体意识的影响,失去自己独立判断的能力,从众而行。然而,美国的投票制度虽然表面上设有秘密投票间,以保证投票时互相独立,但并不禁止竞选集会,这会使更有煽动力的人利用广场效应扩大影响,从而更有可能获胜。在集会的气场中,一个个人更可能相信这里所弥漫的倾向是对的,而否定自己的主张。正如勒庞所说,“群体在智力上总是低于孤立的个人”(勒庞,2004,第19页),“个人一旦成为群体的一员,他的智力立刻会大大下降”(第35页)。即使在秘密投票间,他们的投票也难免出错。

既然美国政治结构是两党制,政治竞争可以利用广场效应,移民问题就会成为政治竞争的炮弹。在这时移民问题就不再是它原来应该是的那个样子。它的负面影响会被夸大,正面作用会被有意忽略,移民整体就会被作为一个损害美国的群体。为移民说话就成了一个颠覆美国的阴谋。因而,一旦移民问题进入政治,就是一个扭曲的问题,一个会被推向极端的问题。其解决方法就是两党竞争的胜负。特朗普公开咒骂移民不会遭到抵制,只会赢得更多劳工选民的喝彩。他胜选以后兑现他的竞选承诺,就必然采取非平衡的手段,甚至是国家暴力的手段。如特朗普指令移民及海关执法局在全国抓捕无证移民,突袭公共场所,造成社会恐慌;在洛杉矶遭到抗议后,他又绕过加州州长直接将当地国民警卫队联邦化,施以镇压。

历史上,民主党曾扮演维护奴隶制的角色,从而反对自由移民;而共和党则反对奴隶制,支持工业化和自由移民。而从上世纪20年代以后,民主党和共和党却又对调立场,前者支持移民获得公民身份,而后者强调加强边境管制,严格限制移民。这说明,两党都不必对移民有一贯立场,却可作为政治竞争的工具。当一方站在一边时,另一方一定会站在另一边。在最近几十年中,共和党推行较严格的移民政策后,当民主党执政,也可能在纠正偏差时矫枉过正,执行较宽的移民政策,使国内工人感到压力,这种压力经过广场效应的放大,会产生支持反移民政策、以及支持相应政党(共和党)和政党领袖的倾向。

然而总体来看,虽然移民问题是政治竞争的重要战场,在相当长时间两党还是克制的,并不极端。从上世纪80年代起,虽然经过数次两党轮替,移民政策也各有不同,但不同时期的移民增量差别也并不明显是不同政党政策所致。如里根时期年平均净移民数量是56.1万人,布什时期就跳升为99.5万,克林顿时期为102.9万人,小布什时期则为132.9万人,奥巴马时期为158.8万人(Migration Policy Institute, 2025)。可以看出,净移民数量是随着时间推移逐渐增大,其中同是共和党的不同总统之间相差很大,而共和、民主两党的差距却属正常,并非共和党执政就明显更为严厉,民主党执政就更为缓和。而到了2016年大选,移民问题竟成了特朗普竞选策略中的重要一维,他的建立美墨边境墙的主张更是引人注目,深入人心。这说明特朗普比共和党其他人更清楚移民问题的政治利用价值。

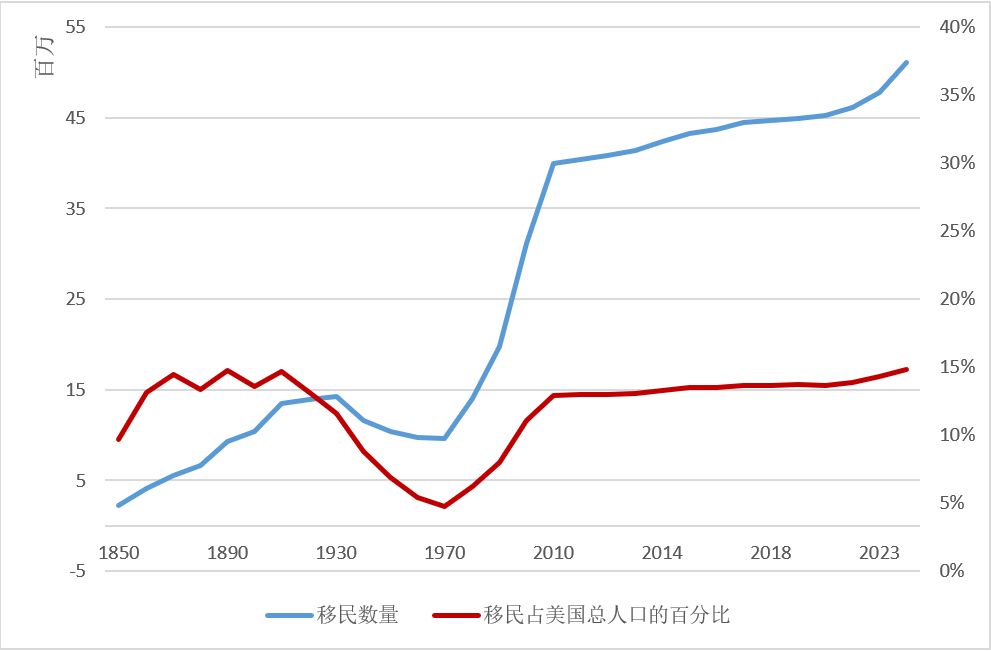

有研究指出,当前的美国移民率远不是历史最高的,一直没有超过1910~1920年的平均移民率16‰(欧阳贞诚,2016,第159~160页);并且与其他工业化国家,如瑞士,加拿大,澳大利亚等国相比(1990)也是较低的(欧阳贞诚,2016,第161页)。并且移民的增长也是对美国对劳动力的需求增长的响应,在美国本土出生率下降、以及老龄化的背景下,外来移民无疑是相应的补充。在特朗普将移民问题武器化之前,两党的移民政策是接近中间状态的;不同总统在移民政策上的区别也是互为补充的:当更为严厉的移民政策使劳动力显得短缺时,更为宽松的移民政策就会不仅弥补这些短缺,而且也要顾及本期的劳动力需求。反之亦然。而当特朗普抓住并放大了移民问题后,就形成了特朗普一期移民数量与拜登时期的移民数量的强烈对比:300万:1040万(港股那些事,2024)。拜登时期的移民数量的超常反弹,或许是民主党败选的重要原因。

图1 美国移民数量及占全人口的百分比(1850-2024年)

数据来源:Migration Policy Institute, 2025.

抓住移民问题,其他问题就是次要的。在与民主党候选人哈里斯的辩论议题中,与经济议程,外交政策,关税政策,堕胎权等相比,移民问题是更为触动选民切身利益的议题。而其他议题都有些间接性和局部性。不仅那些白人蓝领反对移民,少数族群如黑人更视移民为竞争者,即使那些刚刚获得合法移民身份的人也会转过头来反对新的移民(欧阳贞诚,2016,第158页)。而大量的研究表明,“非法移民对劳工市场的负面影响,与其说是一种实际存在,不如说是一种心理感应。”(陈积敏,2013,第104页)有研究指出,他们对现有劳动力的竞争即使存在,也是局部的、轻微的(梁茂信,1996,第188~198页)或“极为有限的”(陈积敏,2013,第104页)。另外有关移民犯罪率高、占用社会福利的流行观点也与学者研究的结果大不相同。一些研究指出,移民犯罪率是较低的,他们对公共财政和社会保障是有净贡献的(陈积敏,2013,第107~116页)。有关移民的负面影响基本上是过于夸张的。然而,学者与普通民众一样,也只有一张选票,投票的胜利并不建立在社会实际上怎样,而是建立在大多数人以为怎样。

不能不说特朗普敏锐地看到了移民问题的政治潜能。于是,特朗普这样一个被判有34项重罪的罪犯,这个1月6日骚乱的煽动者,这个满口谎言和脏话的人,竟赢得了总统大选。因移民问题而支持特朗普的不仅有人数,还有强度。特朗普二度上台后,不仅采取了一系列的违宪行动扩张总统权力,在国际上采取亲俄立场,而且发起了对全世界的关税战,导致美国的物价上升(邓力,2025)。虽然民众对违宪行为不太敏感,国际问题又离他们太远,关税抬升物价事关每个人的利益,却也没有使特朗普的支持率明显降低(环球市场播报,2025)。可见移民问题的政治分量。

在争论移民问题时,两党不仅讲经济和安全,还讲意识形态和宗教。在支持放宽移民进入,支持给他们以公民身份的主张中,包含了“美国精神”,即“人生而平等”,他们享有生命,自由和追求幸福的平等权利。移民也是“人”,因而美国人要对外来移民施以同样的规则,赋予同样的权利。至于这些移民的文化传统,美国人要相信各大文明的传统有相近之处,并且秉持着美国的文化自信,即相信美国的文化和制度是最好的,就应该坚信也会感召和同化外来移民。美国就像一个文化大熔炉,移民最终会成为美国民族的一部分。而移民带进来的异域文化,又可在多元的美国文化中与主流文化及其他文化互补。

而支持限制移民的主张,也从宗教和文化的角度进行辩护。这就是美国文化是以盎格鲁-撒克逊人为主的清教徒为核心建立起来的。这种文化不仅是写在纸上的宣言,而且是渗透到特定族群的习惯行为。而以盎格鲁-撒克逊人为中心的其他族裔会随着与其距离而减少或降低对美国新教核心价值的认同,甚至会严重偏离这一核心价值。美国在20世纪20年代曾立法通过的移民配额制,就是根据这一“理论”建立的。在其中,英国移民配额最多,其次是西北欧人,再其次是东南欧人,最后很少的配额留给亚洲人和非洲人(梁茂信,1996,第245页)。这一制度的长期存在就是一种强有力的宣示,无声地告诉人人们,哪个人种最优越。那些“劣种”的人群移入,只会“稀释”美国文化的人种载体。