从去年年底至今,在排除通过高考招生以及国际化学校毕业生一般不大关注的大学前提下,我花费半年时间实地调研了大连大学、中国石油大学(北京)、哈尔滨工业大学(威海)、华东师范大学、湖南大学、厦门大学、广东财经大学、北京理工大学(珠海)等国内60来所大学,了解这些大学有计划外招生(即可以不参加高考、也不占高考名额)的中外合作项目情况,并从中精选出40余所大学推荐给国内的国际化学校升导老师们做学生升学指导参考。这是我第二次受国际化学校老师的委托,对中国的中外合作办学情况做深入调研,其背后则是中外合作项目在国际化学校中再次火爆。

第一次火爆是2020-2022年中外合作大学的自主招生。2019年年初,当年不少国际化学校校长跟我提到,昆山杜克大学、上海纽约大学、西交利物浦大学等中外合作大学发展迅猛,而这些大学的办学理念、教学方式、毕业走向,和国际化学校毕业生很匹配,为此想看下她们国际高中毕业生有没有可能进入到这些大学就读。此时国内有9所中外合作大学,我花费了几个月时间一一走访了这些中外合作大学,和大学校长、招办主任等进行了多轮沟通,结果发现这些大学本科招生均需要有高考成绩,不参加高考的国际化学校毕业生自然与之无缘。

这调研结果对国际化学校来说无疑让人很沮丧。但让人没想到的是,2020年出现了转机。2020年新冠肺炎疫情爆发后,中国学生出国留学之路受阻。考虑到这个问题,教育部允许香港中文大学(深圳)、西交利物浦大学、宁波诺丁汉大学、北师香港浸会大学、温州肯恩大学、广东以色列理工学院等6所大学本科段可以进行自主招生,同时还有近百个合作办学项目进行临时扩招(以硕士项目为主)。这些自主招生或扩招不走高考体系,也不占高考名额,为此也叫计划外招生。

香港中文大学(深圳)、西交利物浦大学、宁波诺丁汉大学、北师香港浸会大学、温州肯恩大学、广东以色列理工学院等6所大学本科自主招生的要求比较类似,即学生拿到了境外大学本科offer后,可以凭境外大学offer申请就读。也正是因为如此,行业习惯于称之为“offer置换”。

6所中外合作大学本科段自主招生政策推出后,大受国际化学校毕业生欢迎,报名踊跃。这6所大学自主招生每年总录取2000多人,但报名总数约万。这项政策延续了3年。2022年4月份,教育部批准了这6所大学在2023年—2025年期间可以继续进行境外学士学位教育,即延续了此前三年的自主招生政策。

但很遗憾的是,2023和2024年,香港中文大学(深圳)、西交利物浦大学、宁波诺丁汉大学、北师香港浸会大学、温州肯恩大学、广东以色列理工学院等6所大学均没有进行境外学士学位教育招生。2025年大概率也不会招生。

境外学士学位教育招生是统一由教育部来安排,尽管6所大学获批但并不能擅自招生,需要统一行动。我从多方了解到,教育部在2023年、2024年没有允许境外学士学位教育招生,可能跟顾及教育公平和教育部内部反腐影响有关。

这是中外合作项目在国际化学校中首次火爆。火爆的原因主要是新冠肺炎疫情导致出国留学不便,当然也跟原本一些学生因考不上国内好的高中和大学被迫出国留学有关,国际化学校毕业生涌向国内大学就读。由于自主招生的学生最终只能拿境外合作大学的学士学位证书,我称这种现象为“境内留学”。

2020-2022年三年新冠肺炎疫情期间所推出的中外合作大学自主招生,在很大程度上教育或者启发了国际化学校师生,即国内也有大学可读,不一定要出国留学。2022年新冠肺炎疫情结束后,出国留学的障碍几无,中外合作项目热在国际化学校中短暂冷却,但在2024年年底又突然再次火爆。

为何会有不少国际化学校再次关注中外合作项目?我深入了解发现,中外合作项目计划外招生在国际化学校中再次火爆有比较复杂的因素夹杂在其中。

我了解下来主要有三个原因。

第一个原因是降低留学开支的精打细算。经济下行导致家庭收入减少,而房价大幅降低更是成为压垮资金捉襟见肘留学家庭的最后一根稻草。之前中国也有经济周期,但房价长期坚挺,一些家庭通过变卖房产能够凑齐子女的留学费用。但现在在家庭收入减少和房价降低的双重压力下,一些国际化学校的学生家庭支撑不起留学费用,甚至连国际高中的学费还需要分期付款。而这些学生又无法转回到普高体系和参加高考,为此家长普遍关注性价比高的中外合作项目。

众所周知,美英等国大学的学费这两年在不断上涨,美国已经有大学本科学费超10万美元,加上人民币对美元和英镑贬值,留学费用大涨,如纽约大学的本科学费、住宿费、生活费加起来一年超百万人民币。

4年美本需要花费人民币200万-500万,3年英本则需200万左右。而中外合作项目相比之下费用要低很多,我测算过,如果学生就读SQA3+1项目,4年总费用在60万—80万。如果就读2+2项目,需要80万-100万。从这些数据可以看到,学生就读中外合作项目最高费用只相当于直接出国留学最低开销的一半,会大大减轻留学家庭的财务压力。

第二个原因是学生没有申请到心仪境外大学的亡羊补牢。这两年境外大学申请竞争明显加剧,名校offer一位难求。每年总会有一些学生没有达con或没申请到心仪的大学,学生当然可以考虑次年再次申请,但由于再次申请仍然存在不确定性因素,有些学生会考虑还是先就读中外合作项目,然后再对接申请境外大学。

为此,在没有申请到心仪的境外大学的情况下,国际化学校毕业生选择就读中外合作项目是规避再次申请不一定能够成功的风险,以及作为境外大学申请失败的平替选择。

第三个原因是境外退学回来的绝境逢生。新冠肺炎疫情之后,中国学生退学回来的人数明显有所增加。我了解到,退学人数增多也主要是三个因素。一是学业跟不上去,因挂科多被境外大学退学,这种情况较多,疫情期间网课比较多,会有部分中国学生学业基础不扎实,导致上大学后跟不上学业被退学;二是家里断供,无法继续学下去;三是诚信出问题或违反大学校规被开除。

我从一些开设了有计划外招生中外合作项目的国内大学招办了解到,退学回来就读中外合作项目的学生,往往会比较珍惜回国后的读书机会,在校表现普遍不错,主要原因在于这些学生有过境外学习经历,英语基础好和对境外留学了解,另外年龄也比其他同学要大和显得成熟。这些学生回流到国内的中外合作项目学习,除延续学业外,还能起到疗伤和恢复自信的效果。

为给学生提供更多升学通路,不少国际化学校关注到了中外合作项目。因宜校此前对中外合作大学有密切接触,且之后也长期关注中外合作项目。去年年底,不少国际化学校委托宜校进行实地调研,甄选和推荐靠谱的中外合作项目。国内的中外合作项目有几千个,鱼龙混杂,其复杂程度不亚于境外大学的申请,这也是国际化学校升导老师希望宜校出面调研并推荐靠谱项目的原因所在。

说实话,这给我以及宜校带来很大的压力。因为国际化学校信任宜校,那么宜校要为所推荐的中外合作项目做信用和品牌背书。我们根据实地调研的结果,多方比较和交叉验证,结合国际化学校的需求,最终甄选出了40余所大学的中外合作项目推荐给国际化学校的升导部门。

在甄选和推荐中外合作项目过程中,我一再对国际化学校师生、家长强调,中外合作项目最需要关注的是资质,因办学资质会直接影响到境外大学学位证书能否顺利得到教育部留服中心的认证。

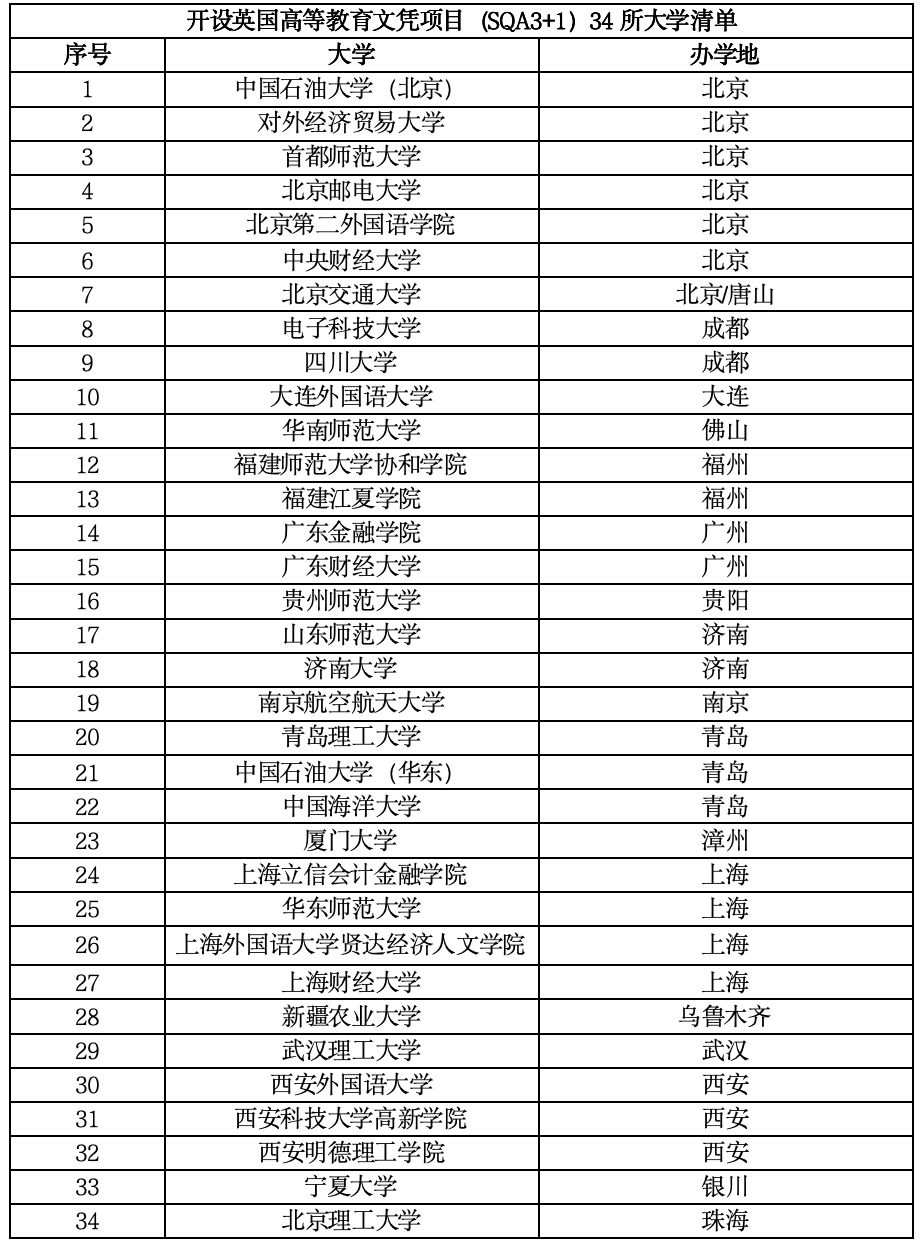

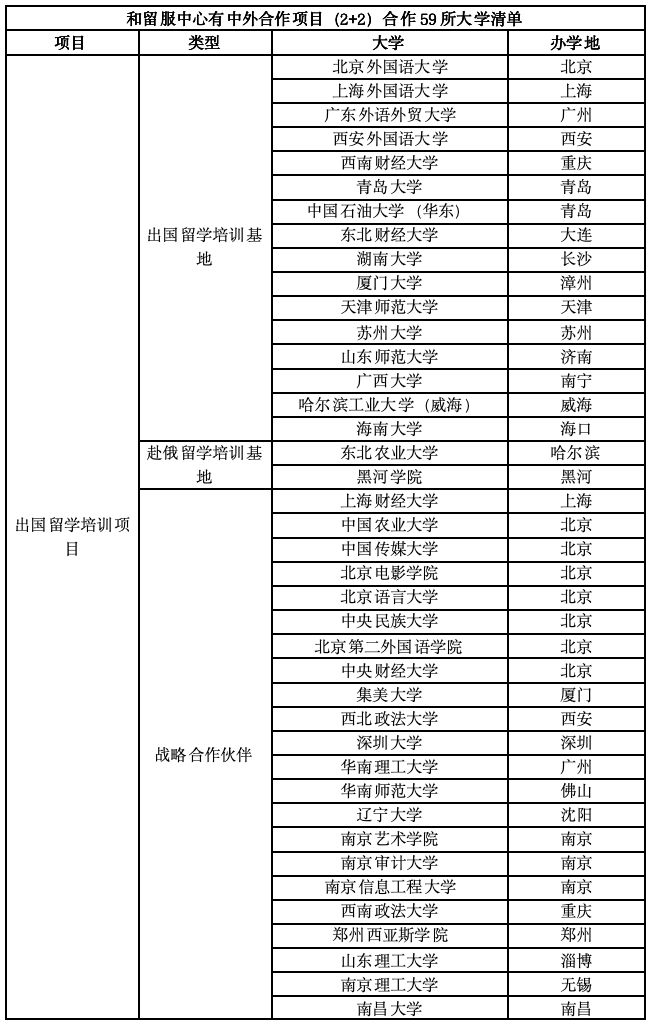

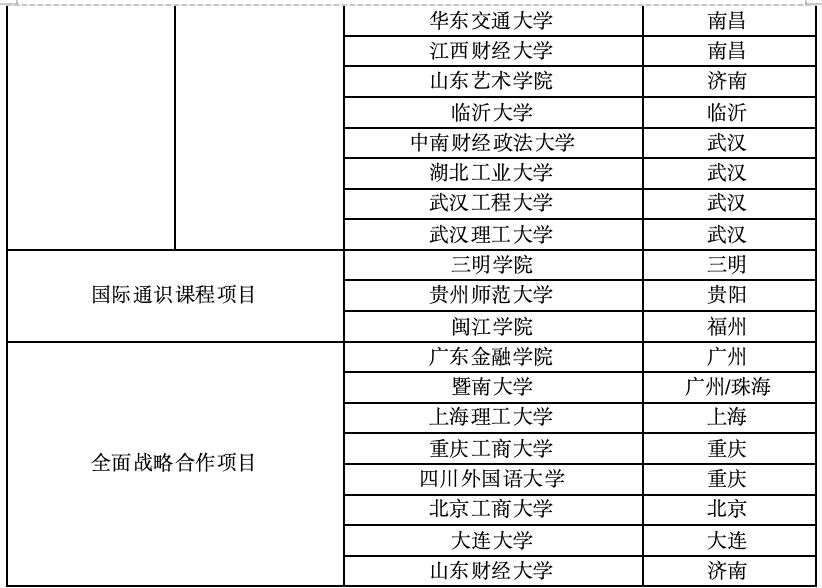

我重点调研和推荐与教育部留服中心有合作的大学。从教育部留服中心的官网可以查到,有80所国内大学和留服中心有合作,运营计划外招生的中外合作项目,其中34所大学开设了英国高等教育文凭项目(SQA3+1),59所大学开设了除SQA外的其他中外合作项目(即常见的2+2项目),其中有13所大学同时开设了SQA和除SQA外的其他中外合作项目。这些大学的中外合作项目在资质上没有问题,学生所拿到的境外大学学位证书回国认证无忧。

接触中外合作办学7年后,我深刻感受到,中外合作项目存在很大的信息差,坑也是挺多,即便是境外大学申请经验丰富的国际化学校升导老师也很容易迷糊。

国内有很多没有在教育主管部门报批的项目,性质是类似委托培养。按照中国的法律规定,所有的学生在国内学习大学课程,均需要得到国内批准的。2024年4月《中华人民共和国学位法》颁布,里面有条款提到,境外教育机构在境内授予学位的,应当遵守中国有关法律法规的规定。对境外教育机构颁发的学位证书的承认,应当严格按照国家有关规定办理。这些条款规定了严禁造假和学术不诚信行为,同时也加强了境外学位认证管理。

《中华人民共和国学位法》在2025年1月1日实施。按照法律规定,今后没有报批的项目存在境外学位不被认证的风险。而教育部留服中心掌管全国境外学位认证,同时自己与国内80所大学合作举办中外合作项目,既做裁判又做运动员。在重重压力下,教育部留服中心现在也比较少和大学推出新的合作项目。

《国(境)外学历学位认证办法》提到,有较大比例的减免学分(学时)来自于境内学习经历,需确认来源。对这个条款的执行,教育部留服中心具有比较大的自由裁量权。目前留服中心采用的标准是国内学分不能超过1/3,这也是为何有这么多未得到批准但在运作的中外合作项目没有暴雷的原因。但今后是否还仍是这个要求,以及国内学分学习是否需要得到教育主管部门批准等均存在不确定性。

此外,国际化学校师生也需要关注中外合作项目所对接的境外大学是否能够得到留服中心的认可。我统计了教育部留学服务中心所公布的认可国外大学清单,全世界现有约4.5万所大学,总共有143个国家7514所大学得到了留服中心的认可。从下列的表单可以看到,英国、加拿大、澳大利亚所认可的大学数量并没有排在前列,日本和法国等传统意义上的小众留学国的认可大学数量反而名列第二、三位。

最后,我需要说明的是,国际化学校毕业生在现有中外合作项目中的生源占比并不高,全国总量估计在15%左右,为此中外合作项目就读主体还是普高毕业生。普高毕业生选择就读中外合作项目的原因相对比较单一,主要是要解决本科文凭问题。这两年高考人数增长,本科率低,导致中外合作项目在高考生中也很受欢迎。由于国际化学校毕业生和普高生在学习目的和学习习惯上存在比较大的差异性,中外合作项目举办大学在融合这两种类型学生的管理往往比较费脑筋。(作者为宜校创始人。责编邮箱:yilin.yuan@ftchinese.com)